令和3年度9月1日を調査の基準点として,結果が公開されました。

教員として働いている方はぜひ確認しておきたいものです。現実とは少し違って感じることもありますが…

時間外勤務時間(在校時間)について

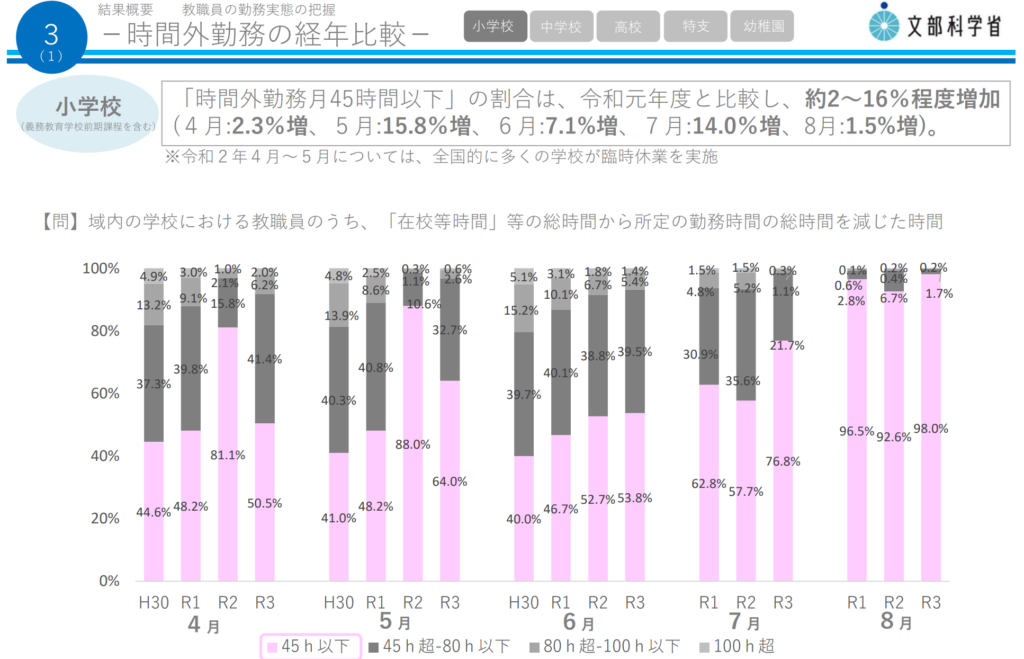

小学校の実態

令和3年度の小学校の調査結果では,4月から7月の時間外勤務時間を平均すると,およそ4割の教員の時間外労働時間が月45時間以上であるという結果となりました。平成30年度から以前と時間外勤務時間は減少しているという結果がわかります。令和2年度は緊急事態宣言のため大きく時間外勤務時間は減少しています。

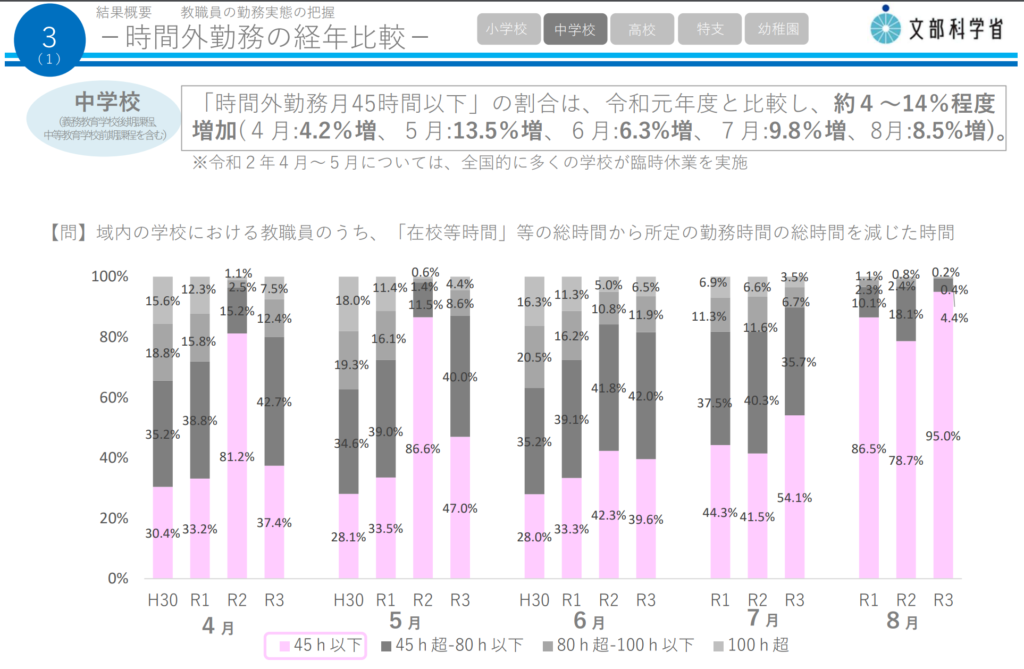

中学校の実態

令和3年度の中学校の調査結果では,4月から7月の時間外勤務時間を平均すると,およそ55%の教員の時間外勤務時間が月45時間以上であることがわかります。小学校同様に,平成30年度から時間外勤務時間は減少傾向にあります。また,中学校でも令和2年度の時間外勤務時間は大きく減少しています。

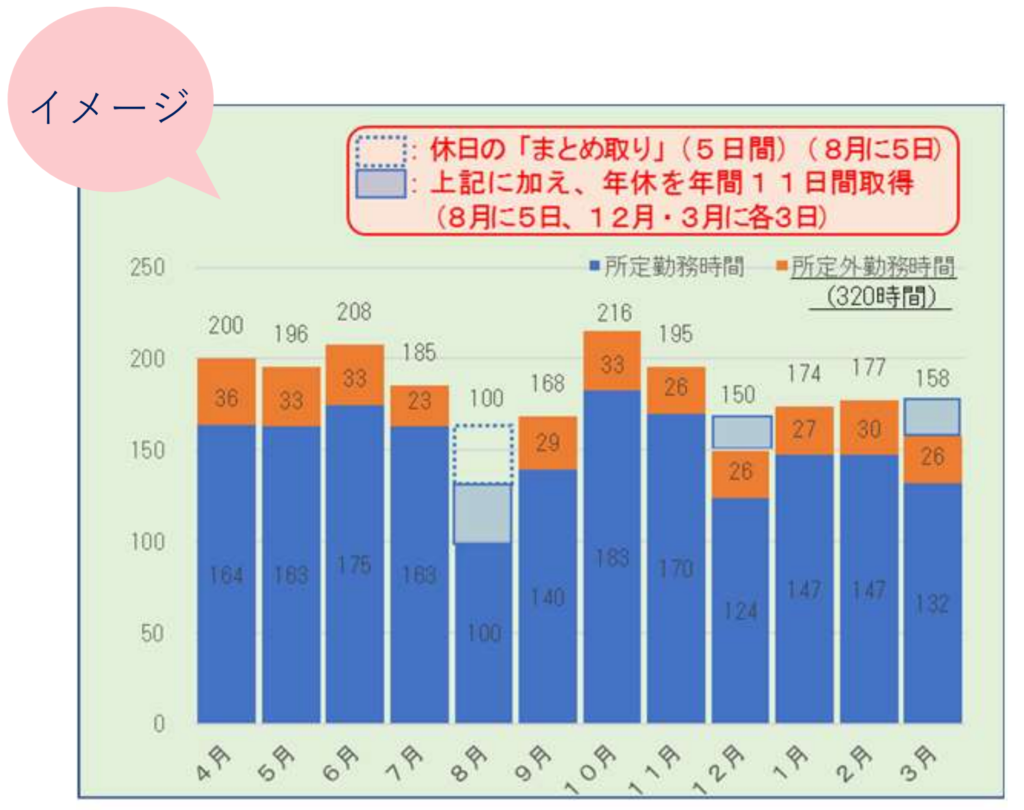

休日の「まとめ取り」のための1年単位の変形労働制に関する条例

1年単位の変形労働制とは

学校にはいわゆる ”繁忙期” と ”閑散期” があります。”閑散期” というのは長期休みがある期間のことを指します。両者の期間は同じ勤務時間が設定されています。すると,”繁忙期” にはやるべき業務が多く,時間外勤務時間が増加してしまい,”閑散期” にはやることがなくても出勤しなくてはならないという無駄な勤務時間が生じてしまうと考えられています。そのため,”繁忙期” の勤務時間を長く設定し,”閑散期” には勤務時間を短縮し,1年単位でうまく調整し,休日をまとめてとれるようにしたり,リフレッシュしてもらおうという作戦です。また,時間外勤務時間も数字上減少させることができるので,一石二鳥と考えられているのです。

見かけの時間外勤務時間は減りますが,根本的な業務改善が行われないと何も変わりません…

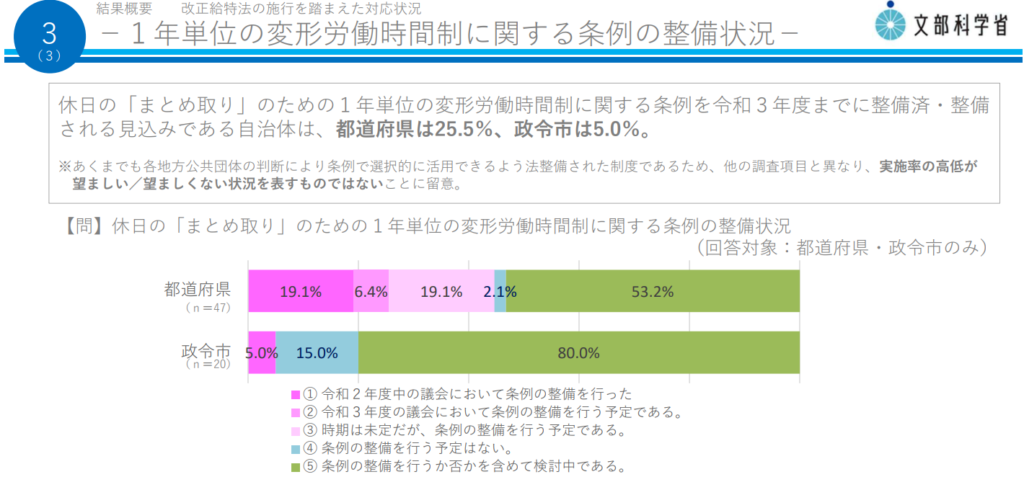

条例が制定状況結果

整備をするためには条例を策定しなければなりません。令和3年度の調査結果では,約2割の都道府県で条例の整備が行われたそうです。つまり,9つの都道府県はこの1年単位の変形労働制を導入できてしまうということです。さらに,この制度を導入する予定があると回答した都道府県まで入れると,およそ半数が条例を策定しようとしている現状があることがわかります。

この働き方が導入されると もともと ”繁忙期” の勤務時間が17時だったのが18時などに延長されることが予想されます。平日にたくさん働いて,夏休みなどの特定の期間のみたくさん休んだとしても,教員の日々の疲労感は拭えないと思いますし,ますます人気が減少していってしまう可能性もありますね。

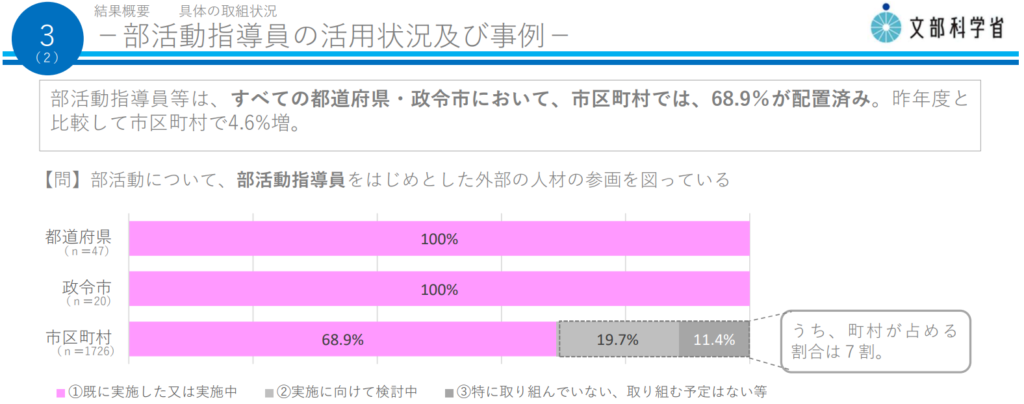

部活動の外部人材の参画状況

部活動の外部人材活用に関しては,ここ最近一気に改革の動きが加速したと感じます。部活動に疑問を持つ教員や生徒の部活動への意欲などの変化もあり,多様なあり方が認められつつあることも1つ要因であると感じます。都道府県・政令指定都市でみると,部活動指導員の活用は100%となりました。また,市区町村で見ても7割が活用している結果となりました。

ただ、この結果には現れてこない部分にも目を向ける必要があります。例えば,外部人材を入れるだけで、完全に委託できているかどうかは別問題として捉える必要があることです。わたしが中体連主催の大会の専門委員長を何度か経験した際に,「大会の引率や大会役員は所属学校の教員が行わなくてはならない」との記載がありました。つまり,大会の引率や大会役員はまだまだ教員が担わされていることが多く,外部人材を活用しても規則の変更などをしていかなければ進まない話でもあるということです。また、平日の1時間程度の活動であればわざわざ足繁く通ってくれるコーチであれば別ですが、毎日1時間のために外部コーチ等が学校には来ませんよね。すると平日の部活動に関しても教員が担当させられる現状は大きく変わっていない可能性があります。

まとめ

今回の調査結果で明らかになったことは,

- 月の時間外勤務時間は45時間以上の先生が半数いること (特に中学校は多い傾向がある)

- 休日のまとめ取りのための1年単位の変形労働制が広まってきていること

- 部活動の外部人材の参画は確実に広まってきていること

教員の働いている環境がこのように発信されていくことで,世間に教員の働き方の異常さを知ってもらうことは重要だと思います。教師の質を向上させていくためにも,少しでも働く環境が改善されていくことを願いましょう。

コメント