今回紹介する所定外労働・時間外労働を制限できる対象者は以下に当てはまる人です。

・子供の養育をしている方

・家族の介護をしている方

※詳しい対象者や対象外の方はこの法律をチェック 👉 育児介護休業法はこちら

これらの対象者は所定外労働・時間外労働を制限して働くことができます。特に教員の方は知っていてほしいことです。

今回の記事のポイントは、以下に示します。

・所定外労働・時間外労働の制限は対象者であれば誰でも請求できる。

・働き方をプライベート優先で考えるきっかけになる。

・教員を取り巻く規則などのことを知れる。

より働きやすい環境で仕事に取り組みたいですよね。まず、1人でもできる働き方改革を家族のためにしていきましょう。あなたの人生は教員だけではないはずですよね。

所定外労働と時間外労働の違い

そもそも”所定外労働”という言葉に聞き馴染みがない方もいるのではないでしょうか。

【所定外労働】

労働契約で定められた労働時間のこと。所定外労働時間は勤務する企業などによって変わるもの。

例1)ある日の労働時間は9:00〜18:00。

実際に退勤した時間が19:00の場合、1時間の所定外労働となる。

例2)次の日の労働時間は10:00〜14:00。

実際に退勤した時間が15:00の場合、1時間の所定外労働となる。

時間外労働はよく聞きますが、こちらは”法的時間外労働”のことです。

【法的時間外労働】

法定労働時間を超えた労働時間のこと。原則1日8時間・週40時間と法律で定められているもの。

例1)ある日の労働時間は9:00〜18:00。

実際に退勤した時間が19:00の場合、1時間の法的時間外労働となる。

例2)次の日の労働時間は10:00〜14:00。

実際に退勤した時間が15:00の場合、法的時間外労働はなしとされる。

教員ですと、所定外労働時間=法的時間外労働時間となることが多いので、そこまで気にしなくても良いでしょう。あなたの学校の勤務時間は何時から何時までですか?まずは、その把握からしましょう。

育児介護休業法とは(所定外労働・時間外労働の制限に限って)

今回紹介するのは、育児介護休業法と呼ばれる法律です。正式名称は、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』です。この法律に記載されている内容のうち、今回は所定外労働・時間外労働の制限に焦点化して話します。

この法律の対象者の方は、労働者として社会で働くだけでなく、自宅でも子供の面倒をみたり、家族の介護のお手伝いをしたりと、家に帰ってからも家族のために頑張っている方達です。そういった方で辛いのは、労働時間が伸びることではないでしょうか。特に教員は急に頼まれた仕事で、深夜まで残ってやったことなどあると思います。若いからという理由で大変な仕事を押し付けられたこともあると思います。育児介護法は、そういった ”労働時間が伸びることを制限しましょう” という法律です。

いや……労働時間を守りましょうって当たり前のことですよ…。

でもそれができていないし、常態化してきてしまっているのでこんな法律があるのです…。

学校の勤務実態は休憩時間も実質ないようなものですし、時間外勤務があることでなんとか運営できているという危機的な状況です。しかし、その時間外勤務の制限を請求した場合、管理者は所定外時間・法定外の勤務の制限を配慮しなければなりませんから、校務分掌や事務仕事などで合理的配慮がなされるはずなのです。だから、対象者で請求したいと思っている方は積極的に請求したほうが良いのです。

具体的な所定外労働・時間外労働の制限に関して

所定外労働の制限

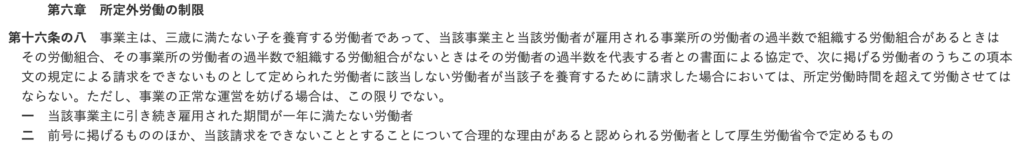

第16条の8に所定外労働の制限の項目があります。この条文にあるように、…当該子を養育するために請求した場合においては、…となっており、請求しなければこの制限は自動的にかかるものではありません。3歳までの養育する子がいる場合、請求をすればこの権利を得ることができます。

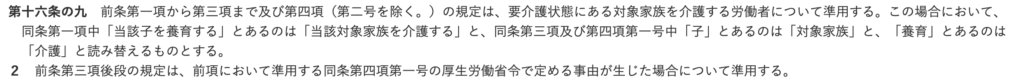

もちろん、育児だけでなく、介護も対象となります。

時間外労働の制限

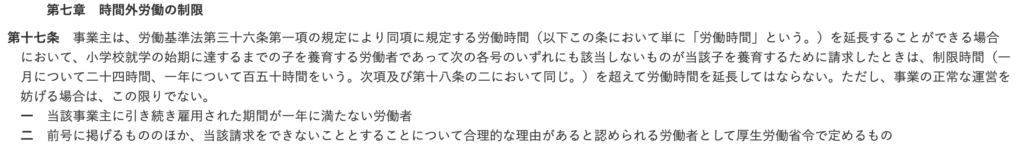

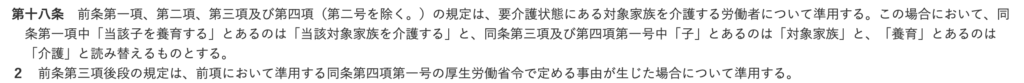

第17条に時間外労働の制限の項目があります。小学校就学まで時間外労働を月24時間以内になるように制限しますという条文です。所定外労働時間と比較するとおよそ倍の期間、制限を請求することができるのです。こちらも介護も対象となります。

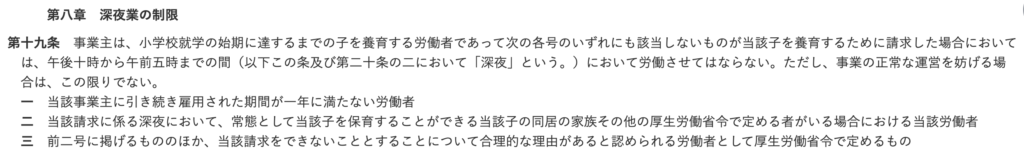

他に制限を請求できること

深夜業の制限です。育児や介護があるのに、教員として、地域の祭りの見回りなどの校外指導などをやらされるのはあまりにも不当ですよね。これも、きちんと制限できる内容なので、請求しておくと良いでしょう。

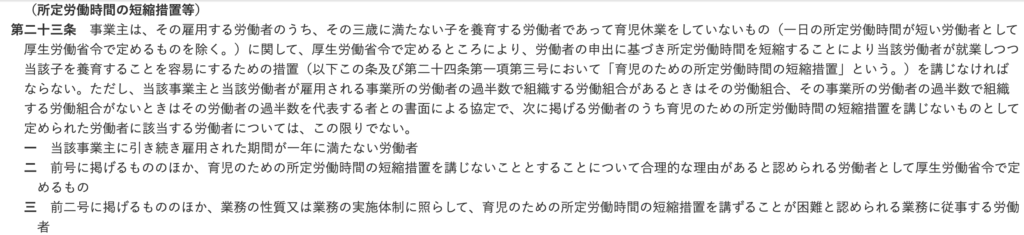

所定外・時間外の制限をしてもキツければ短縮措置

今回の内容とは少しずれますが、そもそも所定労働を短縮するということもできます。これによって、育児や介護をしやすい環境を手に入れられるのであれば、請求するとよいでしょう。所定外・時間外といっても勤務時間はおよそ8時間(休憩を入れると9時間)拘束されています。その時間ではキツいと感じたら、一旦短縮措置をとるなどして、働く環境を少し変化させることもできます。

労働者であり、育児や介護をするあなた自身が倒れてしまっては、ダメですから、自分にあった方法を選択していきましょう。

最後に

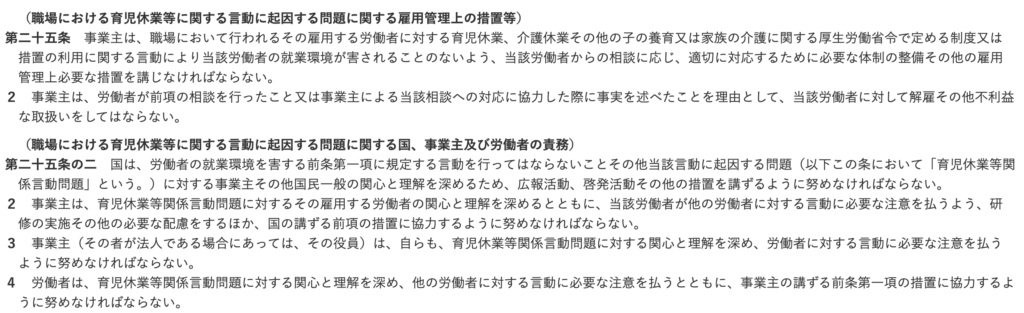

育児や介護をしているのに、全然仕事が終わらないのはあなたのせいではない場合もあります。管理者がきちんと合理的配慮をしていたかなど、管理体制に問題があることもあるからです。だからこそ、こういった法律を活用して、自分の働きやすい環境を作っていく必要があります。

そして、この法律にはそういった制限などを請求した人が不当な不利益などを被らないように努めよとあります。あたりまえですが、切羽詰まった環境だとできない管理職もいます。ただ、法律でそのように規定されていますし、各都道府県や市町村もこれに準じた条例などを出しています。もし、不利益などを被った場合、相談できる場もあります。ぜひ、自分の働きやすい環境を作っていきましょう。

具体的な手続きに関しては、以下の記事を見てください。

では!

コメント